Kebangkitan dan Kejatuhan Huiong di Phnom Penh: “Alipay Kamboja” Telah Berakhir Semalam

1 Desember 2025, Phnom Penh.

Udara di sepanjang Sungai Mekong masih lembap dan panas, namun bagi ratusan ribu warga Tiongkok, musim dingin kali ini terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya.

Hari ini akan selamanya tercatat dalam ingatan kolektif komunitas bisnis Tiongkok di Kamboja.

Menjelang fajar di Sihanouk Boulevard, kantor pusat Huiwang—yang dulu dikenal sebagai ikon finansial kota yang tak pernah tidur—tiba-tiba sunyi total semalam. Deru truk uang berlapis baja yang biasa terdengar lenyap, digantikan “Pemberitahuan Penangguhan Penarikan” yang dingin di pintu kaca, dan ratusan wajah cemas membeku di luar.

Sejarah memang kerap berulang. Momen ini mengingatkan pada malam menjelang runtuhnya Gold Yuan di Shanghai tahun 1948, atau Kawasan Finansial Beijing saat krisis P2P tahun 2018.

Kehancuran ini tidak terjadi tiba-tiba. Selama 48 hari dan malam, rumor tentang keruntuhan “Alipay Kamboja” ini menyebar luas di toko uang bawah tanah Phnom Penh dan grup Telegram. Mulai dari sanksi bersama AS-Inggris terhadap Prince Group, penyitaan aset kripto senilai $15 miliar, hingga anjloknya stablecoin USDH milik Huiwang di pasar gelap—semua tanda mengarah pada satu hal: krisis likuiditas.

Penutupan Huiwang bukan sekadar berakhirnya sebuah korporasi—ini menandai berakhirnya era bisnis yang terdistorsi.

Enam tahun penuh gejolak terakhir, Huiwang menjadi urat nadi ekonomi bawah tanah Kamboja. Ia menghubungkan kasino Phnom Penh, kawasan industri Sihanoukville, hingga operasi penipuan lintas negara, membentuk pulau finansial lepas pantai yang tampak kebal terhadap sistem SWIFT.

Kehancurannya mengunci nasib dan masa depan puluhan ribu pengusaha Tiongkok serta menandai kegagalan total “logika tanpa hukum.”

Keyakinan bahwa teknologi bisa mengabaikan aturan, atau bahwa bersembunyi di hutan akan membuatmu aman dari regulator, akhirnya hancur di hadapan realitas geopolitik dan kepatuhan.

Inilah penghakiman yang sudah lama dinanti—ritual berdarah bagi generasi pertama petualang internet Tiongkok di luar negeri.

Surga yang Hilang bagi Elit Teknologi

Menilik kembali perjalanan naiknya Huiwang, semuanya bermula bukan dari niat jahat, melainkan dari pengejaran efisiensi tanpa henti.

Pada 2019, ledakan trafik internet Tiongkok mencapai puncak, persaingan semakin ketat, dan “go global” menjadi misi baru bagi talenta teknologi elit. Sekelompok insinyur menengah dan manajer produk dari perusahaan teknologi besar mendarat di bandara Phnom Penh, membawa kode canggih dan visi inklusi keuangan.

Saat itu, sistem keuangan Kamboja masih terjebak di era Jurassic.

Bank langka, layanan lambat, dan kontrol valuta asing sangat ketat. Bagi ratusan ribu warga Tiongkok yang terlibat perdagangan, kuliner, dan konstruksi, memindahkan dana adalah mimpi buruk. Mereka terpaksa membawa uang tunai berat atau membayar biaya remitansi bawah tanah yang sangat tinggi.

Bagi profesional internet Tiongkok yang terbiasa dengan pembayaran QR code, keterbelakangan ini bukan sekadar masalah—tetapi tambang emas peluang yang belum digali.

Mengimplementasikan teknologi pembayaran mobile Tiongkok yang matang untuk mendisrupsi sistem keuangan Kamboja yang usang menjadi misi tak terucap para elit luar negeri ini.

Dan mereka sukses besar. Saat peluncuran, Huiwang Pay menaklukkan pasar dengan “efisiensi brutal”: antarmuka full Tiongkok, dukungan pelanggan 24/7, dan penyelesaian instan—menyajikan pengalaman seperti Alipay secara presisi.

Terobosan sesungguhnya adalah ambang masuk yang sangat rendah. Di negara yang terbiasa dengan verifikasi berlapis, Huiwang tidak meminta cek ID rumit atau dokumen pajak—hanya nomor telepon, dan dana mengalir bebas lewat jaringan bawah tanah Phnom Penh.

Pendekatan ini mendorong kesuksesan komersial besar. Hanya dalam dua tahun, Huiwang menembus setiap aspek kehidupan Tiongkok di Phnom Penh—dari beli milk tea hingga bayar kontraktor, ia menjadi “bank sentral Tiongkok” de facto di Kamboja.

Namun netralitas teknologi adalah salah satu mitos terbesar bisnis modern.

Ketika para manajer produk yang terobsesi “user experience” melaju di lanskap tanpa hukum Phnom Penh, mereka segera berhadapan dengan lonjakan aktivitas ilegal yang tak terpikirkan di tanah asal.

Dalam dunia bisnis legal, kontrol risiko adalah penghalang utama bagi perusahaan pembayaran. Di Phnom Penh, klien paling menguntungkan adalah sindikat judi dan taman penipuan telekomunikasi, dengan permintaan utama: “bebas kontrol risiko.”

Bagi para raksasa ini, biaya transaksi tidak penting—yang penting adalah penyamaran dan keamanan. Mereka tidak ingin e-wallet patuh; mereka ingin sungai bawah tanah untuk mencuci ratusan juta uang kotor seketika.

Ini menimbulkan dilema etis klasik: ketika KPI pertumbuhan bertabrakan dengan kepatuhan, teknologi harus berpihak ke mana?

Huiwang memilih pertumbuhan.

Mereka mulai “mengoptimalkan” pencucian uang dengan logika internet. Demi menjaga klien utama, mereka menonaktifkan fitur pengenalan wajah dan menaikkan limit transfer. Dalam pikiran mereka, ini masih “melayani pengguna” dan “menyelesaikan masalah.” Mereka merasionalisasi dengan “teknologi itu netral,” meyakinkan diri bahwa mereka hanya membangun jalan—apa yang melintas di jalan itu, barang atau uang kotor, bukan urusan mereka.

Rasionalitas instrumental yang bengkok ini mengubah Huiwang dari alat pembayaran praktis menjadi pusat pencucian uang terbesar di Asia Tenggara.

Mereka melihat diri sebagai Jack Ma-nya Phnom Penh, mentransformasi bisnis lewat teknologi—tanpa sadar bahwa di hutan tanpa hukum, mereka menjadi Du Yuesheng versi Mekong.

Dan itu baru permulaan. Setelah membuka kanal pembayaran, otak-otak cerdik ini menemukan jalur lebih gelap dan menguntungkan—menerapkan model e-commerce escrow pada perdagangan manusia.

Kejahatan sebagai SKU

Setiap buku bisnis internet memuja “platform model” sebagai tahap akhir evolusi komersial. Begitu Huiwang menguasai pembayaran, ambisinya meluas ke transaksi.

Di hutan penipuan dan kekerasan Phnom Penh, sumber daya terlangka bukan uang atau orang—melainkan kepercayaan.

Ini adalah “dark forest” klasik: penyelundup ambil uang tanpa mengirim orang, taman terima orang tapi tidak membayar, broker pencucian uang hilang dengan dana. Risiko pengkhianatan melumpuhkan efisiensi pasar gelap.

Bagi manajer produk, ini bukan kejahatan—ini “optimasi mekanisme kepercayaan” yang sempurna.

Pada 2021, Huiwang Escrow (rekening bersama) diluncurkan.

Logika produknya nyaris meniru Taobao: pembeli (taman penipuan) menitipkan dana di platform, penjual (penjual manusia) mengirim “barang,” pembeli konfirmasi penerimaan, platform melepas dana dan mengambil komisi.

Sistem yang digunakan di Hangzhou untuk jual gaun, di Sihanoukville digunakan untuk jual-beli “front-end developer”.

Di ribuan grup Telegram aktif, manusia direduksi jadi SKU (unit penyimpanan stok) dingin dan terstandarisasi.

Setiap posting permintaan-penawaran dikemas layaknya listing produk Double 11:

“Java expert, dua tahun di perusahaan teknologi besar, patuh, paspor di tangan, harga flat $20.000.”

“Dicari: tim promosi Eropa/Amerika, punya sumber daya, harga bisa nego, escrow tersedia.”

Bagi staf teknis yang menjaga sistem ini, semua hanya kode dan data. Mereka tidak melihat “barang” dijejalkan ke van atau mendengar jeritan di bawah setrum listrik. Fokus mereka hanya volume order backend dan kenaikan GMV (nilai transaksi bruto).

Menurut firma analitik blockchain Elliptic, sejak 2021, platform ini memproses setidaknya $24 miliar transaksi kripto. Ini bukan sekadar angka—melainkan jumlah nyawa yang dijadikan chip taruhan.

Yang lebih mengerikan adalah iterasi produk tanpa henti.

Demi memenuhi permintaan taman untuk melacak pelarian, Huiwang Escrow bahkan meluncurkan layanan hadiah tangkap buronan (bounty).

Di grup rahasia ini, kekerasan jadi menu: “Tangkap programmer kabur, $50.000 USDT; info lokasi valid, $10.000 USDT.”

Ekspansi tanpa kendali ini akhirnya menarik perhatian penegak hukum. Februari 2025, di bawah tekanan FBI, Telegram menutup kanal utama Huiwang Escrow. Seharusnya ini pukulan telak, tapi pasar gelap ternyata jauh lebih tangguh dari dugaan.

Hanya seminggu kemudian, ratusan ribu pengguna bermigrasi mulus ke Potato Chat.

Di komunitas, Telegram disebut “Paper Plane”, Potato Chat disebut “Potato”. Berbeda dengan pesawat di langit, kentang terkubur dalam tanah—lebih sulit dilacak, lebih sulit diatur.

Dalam migrasi ini, Huiwang Group bukan sekadar peserta—merekalah dalangnya. Mereka berinvestasi di Potato, memfasilitasi kelahiran ulang dengan nama baru, bahkan mengembangkan aplikasi sendiri, ChatMe, demi membangun kerajaan digital gelap yang mandiri.

Strategi gerilya “tiga lubang” ini bukan sekadar ejekan pada regulasi—ini adalah arogansi murni.

Mereka percaya kode cepat bisa mengalahkan hukum, dan server yang terkubur dalam bisa menciptakan dunia di luar aturan. Namun mereka lupa—server dark web pun butuh listrik.

Saat mereka sibuk mengganti identitas digital, regulator diam-diam memperketat jerat besi di aliran keuangan mereka.

Model Simbiosis

Dalam keuangan, kekuatan sejati bukan pada berapa banyak chip yang dimiliki, melainkan siapa yang mendefinisikannya.

Operator Huiwang sadar, meski berganti nama berkali-kali, selama mereka pakai USDT, nasib mereka di tangan Amerika—Tether bisa membekukan aset kapan saja bersama FBI.

Maka mereka berusaha membangun “Federal Reserve” sendiri di Mekong.

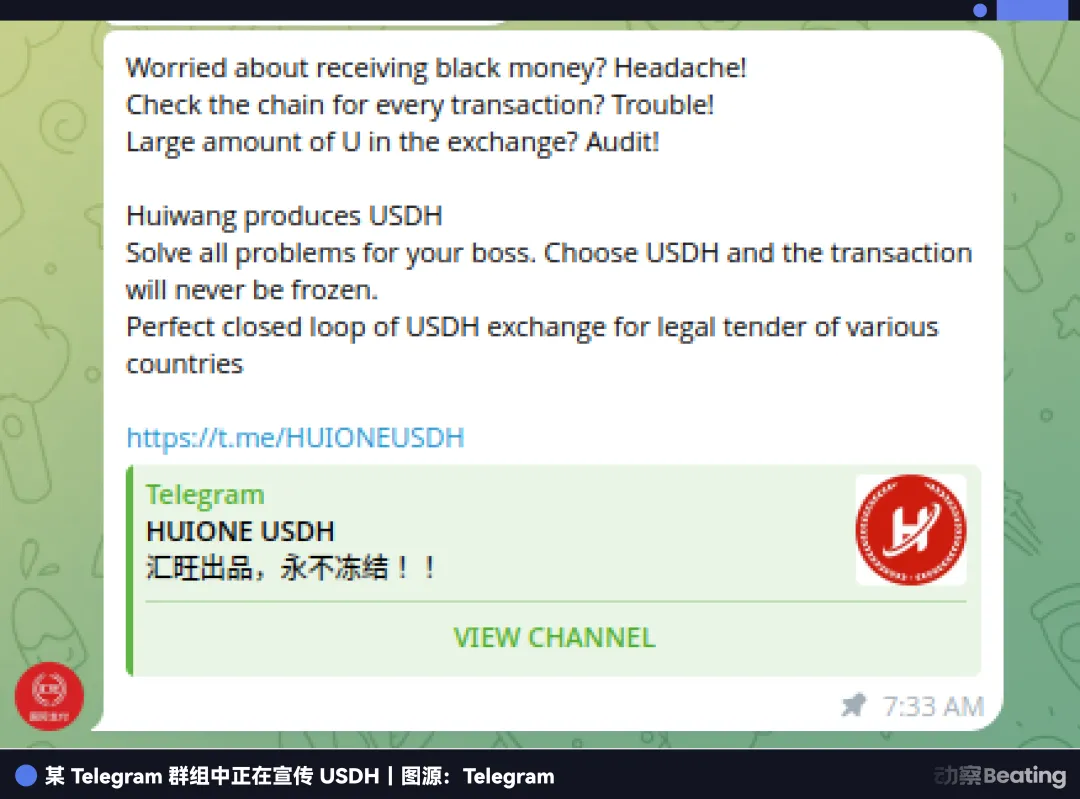

Pada September 2024, Huiwang meluncurkan stablecoin sendiri, USDH.

Secara resmi—dan provokatif—promosi USDH menonjolkan “aset tak bisa dibekukan” dan “di luar regulasi tradisional.” Ini seruan bagi pasar gelap global: di sini, tak ada FBI, tak ada hukum anti pencucian uang—hanya utopia finansial.

Untuk memasarkan surat utang digital privat (IOU) ini, Huiwang menawarkan produk investasi di taman yang membuat Wall Street malu: deposit USDH dengan imbal hasil tahunan 18%, total return 27% saat jatuh tempo.

Ironisnya, para penipu yang telah menipu korban di seluruh dunia rela mendepositkan hasil kejahatan mereka ke kolam Huiwang demi yield 18%.

Di dunia bawah Phnom Penh, bos penipuan “pig-butchering” (penipuan skema daging babi) tidak sadar bahwa dalam skema “pig-butchering” Huiwang yang jauh lebih besar, merekalah babinya.

Dari mana datangnya “arogansi pendiri” ini?

Lihat jajaran direksi Huiwang Pay: satu nama menonjol—Hun To.

Di Kamboja, nama ini sangat berpengaruh. Ia adalah keponakan mantan Perdana Menteri Hun Sen dan sepupu Perdana Menteri Hun Manet saat ini. Menurut Departemen Keuangan AS, ia bukan hanya anggota dewan Huiwang, tapi juga penghubung vital ke puncak kepemimpinan Kamboja.

Inilah model simbiosis paling rahasia di Asia Tenggara.

Tim Tiongkok menyediakan teknologi—membangun sistem pembayaran dengan kode korporat, mengelola perdagangan manusia dengan logika e-commerce, dan menggunakan blockchain untuk menghindari regulasi. Elit lokal menyediakan privilese—memberi lisensi bank, membolehkan kompleks tertutup, dan menutup mata pada jeritan minta tolong di dalamnya.

Teknologi memberi efisiensi; kekuasaan memberi keamanan. Dengan “payung” level atas ini, mereka berani pasang hadiah tangkap terang-terangan dan menerbitkan mata uang privat yang menantang dolar. Bagi mereka, hukum bukan garis merah, tapi komoditas yang bisa dibeli grosir.

Pertukaran telanjang ini kerap dibungkus dengan kedok amal.

Di koran berbahasa Tiongkok Kamboja, Anda akan melihat eksekutif Huiwang mengenakan selempang, menerima sertifikat Palang Merah dari pejabat, menyumbang ke sekolah miskin, wajah berseri penuh kebaikan.

Sementara itu, di grup Huiwang Escrow, transaksi pencucian uang berdarah berkedip di layar.

Pagi: pasar kejahatan. Sore: jamuan amal.

Kontradiksi ekstrem ini bukan kemunafikan—melainkan cara bertahan hidup. Seperti Du Yuesheng di Shanghai lama membangun sekolah dan menjaga ketertiban demi jadi “pemimpin komunitas”, di Mekong, “amal” adalah pajak khusus bagi yang berkuasa—pemutih citra dan pelumas simbiosis raksasa ini.

Jaringan politik-bisnis yang ditenun rapi ini memberi Huiwang keamanan bertahun-tahun. Mereka percaya, selama relasi Phnom Penh terjaga, mereka bisa menari di tepi legalitas.

Sampai Oktober 2025, ketika seekor kupu-kupu mengepakkan sayap di seberang laut.

Badai sanksi dari Washington tak hanya menyingkirkan “payung” mereka, tapi juga menghancurkan fondasi rapuh “bank sentral bayangan” ini.

Ketika Kecerdikan Tanpa Hukum Bertemu Tirai Besi Finansial

Dalam ekonomi tingkat kabupaten di Tiongkok, ada dua solusi masalah: tarik koneksi, atau ganti nama.

Saat krisis muncul, para pemimpin Huiwang mencoba trik lama. Meski kehilangan lisensi bank Maret 2025, mereka optimis rebranding jadi “H-Pay” dan umumkan rencana “ekspansi ke Jepang dan Kanada” sebagai pengalih perhatian.

Di pikiran mereka, selama patung panda berdiri di Phnom Penh dan keluarga Hun Sen punya saham, semua hanya masalah uang.

Kali ini, lawan mereka bukan polisi lokal yang bisa disuap—melainkan kekuatan penuh pemerintah AS.

14 Oktober 2025, peristiwa black swan terjadi. Departemen Kehakiman AS menyita aset kripto $15 miliar milik Chen Zhi dari Prince Group.

Angka ini mengejutkan Asia Tenggara. PDB (Produk Domestik Bruto) Kamboja 2024 hanya sekitar $46 miliar. Ini bukan sekadar penyitaan aset—tetapi menguras sepertiga ekonomi bawah tanah negara dalam semalam.

Bagi Huiwang, Prince Group adalah klien terbesar dan sumber likuiditas utama. Saat sumber mengering, seluruh sistem runtuh.

Yang lebih menghancurkan adalah penyederhanaan tindakan penindakan.

Bertahun-tahun, pasar gelap percaya USDT “terdesentralisasi” dan kebal hukum. Nyatanya, USDT sangat terpusat. FBI memang tidak bisa perintah langsung Tether, tapi sebagai perusahaan yang ingin akses keuangan arus utama, Tether wajib patuh pada sanksi OFAC.

Saat regulator AS mengeluarkan perintah, tidak perlu serbuan SWAT atau sidang panjang—Tether cukup membekukan alamat terkait. Ratusan juta di blockchain jadi “uang mati” seketika.

Ini adalah perang yang tidak pernah mereka pahami. Operator cerdik ini selalu menemukan celah—kali ini, lawan mereka meruntuhkan temboknya langsung.

Seperti biasa, yang menderita pertama adalah orang kecil.

Di dasar ekosistem Huiwang adalah exchanger (penukar). Di Phnom Penh, mereka kurir uang tunai bermotor; di Tiongkok, geng “running score” di apartemen sewaan. Mereka mendapat spread (selisih harga) tipis 0,3%, tapi menanggung risiko tertinggi sistem.

Dulu, mereka syaraf paling sensitif Huiwang; kini, mereka korban pertama razia anti-fraud.

Di grup Telegram “Frozen Friends,” ribuan permohonan putus asa muncul tiap hari: semua kartu bank dibekukan, masuk blacklist fraud, tidak bisa bepergian, dan terancam ditangkap jika pulang ke Tiongkok.

Armada uang tunai yang dulu menguntungkan kini jadi kurungan berbahaya. Mereka memegang USDH yang tidak bisa dijual, akun domestik dibekukan, terjebak di luar negeri.

Pemakaman Sebuah Generasi

Saat pintu kaca Huiwang ditempeli pengumuman, bukan hanya perusahaan yang tumbang—tapi sebuah era.

Ini adalah requiem bagi era internet tanpa hukum Tiongkok di luar negeri, catatan kaki sejarah ambisi dan fantasi liar.

Di jendela waktu unik itu, sebagian pengusaha luar negeri masuk hutan Asia Tenggara dengan mentalitas “bayi raksasa.” Mereka ingin untung dan kebebasan tanpa hukum, sekaligus aturan dan keamanan peradaban; mereka percaya pada koneksi dan teknologi, tapi tidak pernah menghormati hukum.

Mereka pikir teknologi itu alat netral, tidak sadar di tangan salah bisa jadi senjata kejahatan. Mereka kira globalisasi berarti lepas dari satu kurungan ke alam liar, tidak sadar itu berarti berpindah dari satu aturan ke aturan lain yang lebih ketat.

Naik-turunnya Huiwang adalah perumpamaan modern tentang kebiasaan kejahatan yang dianggap biasa.

Awalnya, mereka hanya ingin membuat alat pembayaran praktis untuk menyelesaikan masalah valuta. Demi pertumbuhan, mereka jadi kaki tangan pasar abu-abu. Demi profit, mereka jadi arsitek dan pelaku kejahatan.

Begitu Anda memutuskan mengatur kejahatan, tidak ada jalan kembali.

Tahun-tahun mendatang, ketika generasi baru pengusaha duduk di kantor modern Phnom Penh, menyeruput Starbucks sambil diskusi ESG dan kepatuhan, mungkin tidak ada yang ingat berapa banyak byte kejahatan pernah mengalir di kabel bawah tanah kota ini.

Tidak ada pula yang ingat berapa Du Yuesheng gadungan dikuburkan di malam Mekong.

Pernyataan:

- Artikel ini diterbitkan ulang dari [Beating], dengan hak cipta milik penulis asli [Sleepy.txt]. Jika Anda memiliki keberatan atas publikasi ulang ini, silakan hubungi tim Gate Learn dan kami akan menindaklanjuti sesuai prosedur.

- Disclaimer: Pendapat dan pandangan dalam artikel ini sepenuhnya milik penulis dan tidak merupakan saran investasi.

- Versi bahasa lain dari artikel ini diterjemahkan oleh tim Gate Learn. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel terjemahan tanpa mencantumkan Gate.

Artikel Terkait

Apa itu Tronscan dan Bagaimana Anda Dapat Menggunakannya pada Tahun 2025?

Apa itu USDC?

Apa itu Hyperliquid (HYPE)?

Apa Itu Narasi Kripto? Narasi Teratas untuk 2025 (DIPERBARUI)

Apa itu Stablecoin?